je bois du petit lait à vous lire...

J'arrive d'en boire, du côté du Boulou,Tresserre, Montesquieu , en pays catalan quoi !

Montjoie. As-tu une idée de l'empennage des traits d'arbalète durant la première moitié du XIIIe siècle ? Cet empennage est-il constitué de plumes ou est-il déjà en cuir ?

D'après les textes que je viens de parcourir, on s'aperçoit que tous les empennages étaient utilisées déjà à cette époque.C'est plutôt la longueur des carreaux qui était plus longue

"

au XII et XIII siécle, les carreaux d'arbalètes et les pointes de flèche sont longs et présentent des pointes triangulaires de sections carrées; à douille "(Valérie Sernon)

"le vireton est empenné de bois, de cuir, de plume ou de métal" (l'arbalète par Clément Bosson-1975 GdA)

"....

ces ailettes, lames de bois léger ou de cuir , étaient placées obliquements par rapport à l'axe du trait" (l'arbalète de guerre -Boudriot-1979-GdA)

Pour les ailettes de bois, c'est le tilleul ou peuplier qui est employé le plus souvent

D'aprés Robert Roth, certains carreaux étaient empennés à trois plumes

"l'empennage était composé de trois plumes disposées à 90e pour éviter le frottement sur l'arbrier"cette observation est intéressante car si l'arbalète est munie d'une lame métallique (ou de corne) afin de tenir le trait plaqué sur l'arbrier, on est en droit de se demander si cela ne va pas "contrarier"le départ du carreau ?

Je suppose que ce type d'empennage a été utilisé avantl'emploi de cette lame de maintien, le talon du carreau étant coincé dans la noix.

L'avantage d'un empennage en plumes, c'est qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer une rainure dans le fût; seul un collage suffit .

Disposes-tu d'une autre documentation que la mienne pour les trousses de carreaux à la même époque

"

les modèles en bois apparaissent au XIII siècle de façon simultanée en contexte de chasse et à la guerre.Il se présentent sous forme quadrangulaire, assez longue et sont généralement de faible contenance".(Valérie Sernon )

Les pointes , sont en général placées en haut du carquois, mais pas toujours.

Valérie Sernon précise:

"Il est à noter que , dans de nombreux carquois, les projectiles sont placés pointes vers le haut comme dans le livre de la chasse.Celà abîme les empennes des projectiles et à l'usage, se révèle peu maniable.Je peine à comprendre l'avantage d'une telle disposition si fréquemment représentée, écartant de ce fait tout phénomène fortuit.L'explication la plus vraisemblable est relative à la préservation de l'intégrité du fond du

Carquois.Dans la litho aragonaise que tu produis, on voit effectivement un carquois tubulaire .A mon humble avis, si on exclut une "erreur "de l'artiste, c'est très possible.

Il existe aussi des carquois, pointe en bas la représentation est plus tardive que l'époque qui nous intéresse , mais au 13 cela devait aussi se produire.

les carquois les plus courant

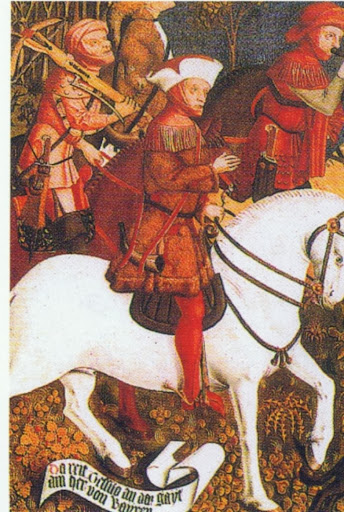

chasseur

L'habillement

"cet équipement évolue, grosso-modo, en deux temps: au cours du XIII siécle, l'homme est vêtu d'une "maille complète" et coiffé d'un chapel de fer.A cela s'ajoutèrent des genouillères, des grèves et des solerets de fer. On notera la protection renforcée des jambes sans doute plus exposées que le reste du corps lors du tir(l'arbalète de guerre-mars 1979 GdA)

enluminé en castille vers 1260-1270

début XIII

Milieu XIII

Savoir si l'arbalétrier portait une épée

Savoir si l'arbalétrier portait une épée?

Les carquois portés à la chasse et à la guerre étaient souvent similaires. Compte tenu de la rareté des litho du XIII, on peut se demander si l'arme n'était pas portée comme ce chasseur, dessous le carquois, (je n'ai pas retrouvé le texte, mais ce détail est spécifié: le carquois est porté sur la dague ou l'épée !.

on le voit ici à gauche