Le fourreau à été réalisé pour une épée de la deuxième partie du XIIIe siècle, de la collection du musée Vivant Denon, référenciée 80-87-4, d'un poids de 821 g.

Il est évident que pour cette expérience, n'a été utilisée que la réplique de cette épée.

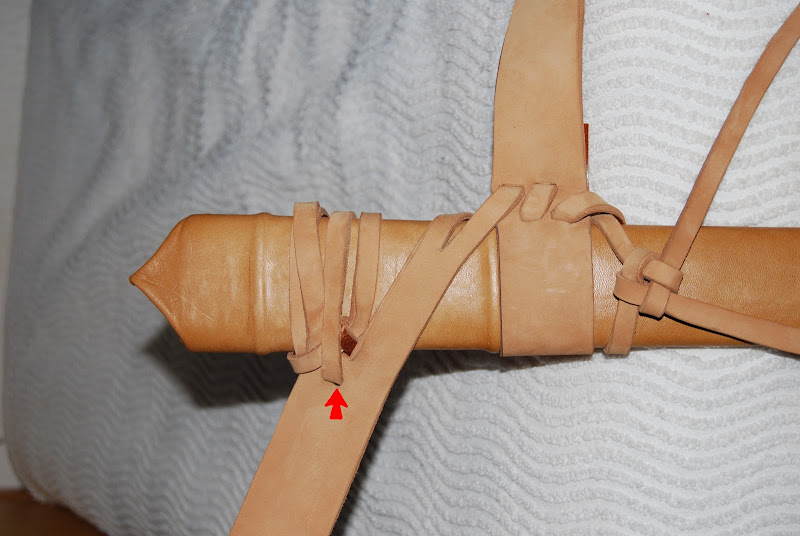

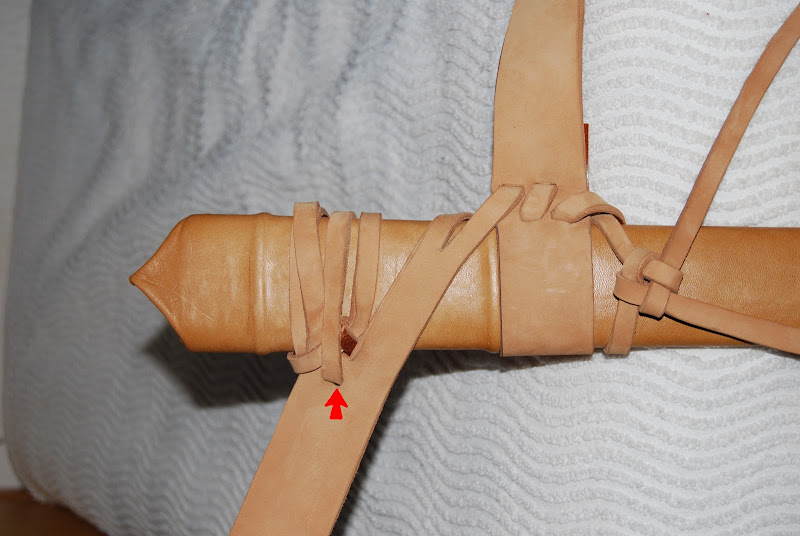

Cette première reconstitution du baudrier montre un laçage peu esthétique du à la mauvaise position du trou dans lequel passe la sangle 2 (flèche rouge).

Le cuir n’a pas été mouillé pour que l’ensemble soit démontable. Néanmoins, le baudrier semble bien « tenir » au fourreau.

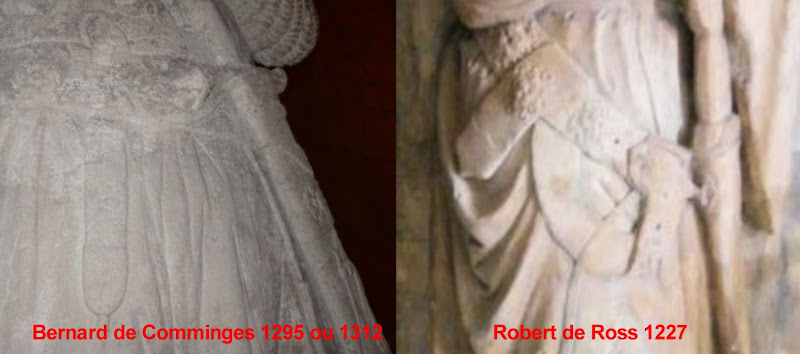

Madame la conservatrice des sculptures du musée des Augustins a bien voulu me faire parvenir plusieurs photos du baudrier de Bernard de Comminges à partir desquelles j’ai pu effectuer un dimensionnement.

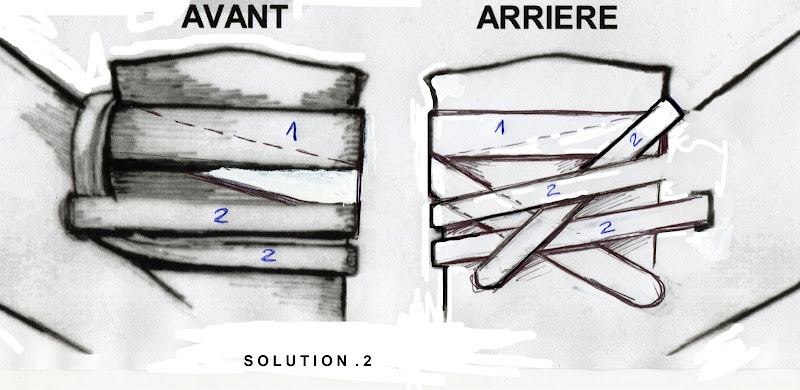

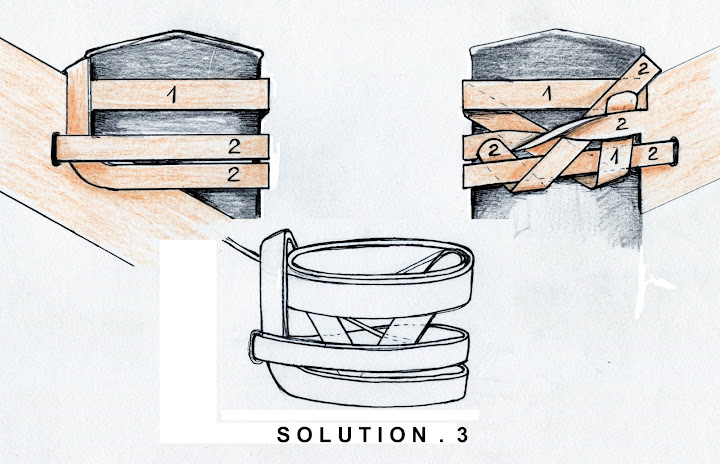

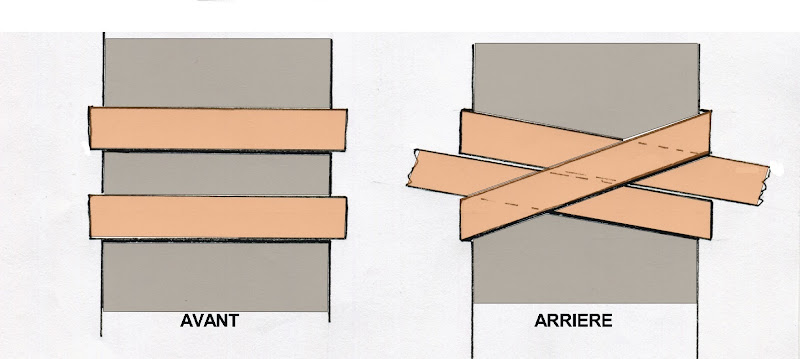

Le noeud carré est constitué de deux bandes de cuir, de 9 mm, comme sur celui du baudrier de Saunières. La sangle inférieure du baudrier fait 48 mm de largeur. Il faut donc une sangle plus large que celle que j’avais choisi pour ma reconstitution, pour un laçage de trois tours.

Fort de ces remarques, passons à la réalisation d'un deuxième baudrier.

Utilisons une sangle de 40 mm sur laquelle nous abaissons le trou et nous choisissons une ceinture plus large (50mm) pour la partie basse du baudrier pour augmenter d'un tour le laçage.

Il faut aussi vérifier où est situé le centre de gravité de l'épée au niveau de ce baudrier pour que l'ensemble soit bien équilibré.

Encore une fois, le laçage a été effectué avec du cuir sec pour que le démontage soit facile. Le baudrier est bien solidaire du fourreau et toute couture semble être inutile.

L'utilisation d'un cuir mouillé devrait conclure à un système de liaison: baudrier-fourreau très résistant.

Il ne reste plus qu’à réaliser un baudrier définitif dans les règles de l’art. Mais il serait judicieux, d’avoir l’avis éclairé des médiévistes du forum et principalement des reconstituteurs qui, pour les milites, sont ceint d’un « baudrier sourcé ».

Sus à l'Anglois, foutre Dieu !

Sus à l'Anglois, foutre Dieu ! Sus à l'Anglois, foutre Dieu !

Sus à l'Anglois, foutre Dieu ! Sus à l'Anglois, foutre Dieu !

Sus à l'Anglois, foutre Dieu ! Sus à l'Anglois, foutre Dieu !

Sus à l'Anglois, foutre Dieu ! Sus à l'Anglois, foutre Dieu !

Sus à l'Anglois, foutre Dieu !